「エアコン 室外機 うるさい ベランダ」と検索する読者の多くは、夜間に響くブーンという低周波音や床を伝う微細な振動に悩み、睡眠障害や近隣トラブルを抱えています。国土交通省が公表した「集合住宅における生活騒音の実態調査」(令和4年度)によれば、集合住宅で発生する苦情のうち約16%が空調設備由来の低周波音であり、実際に測定すると30 Hz帯域で65 dBを超えるケースも報告されています。(参照:国交省 生活騒音実態調査)

一方、戸建て住宅でも「一軒家の二階ベランダに置いた室外機がうるさい」という相談が地域振興局の環境窓口に寄せられています。木造住宅は鉄筋コンクリート造と比べて振動減衰率が低く、床下空間の「箱鳴り現象」により低周波が数倍に増幅されるケースがあるためです(参考:日本建築学会「低周波音の建物応答と対策指針」2023年版)。

読者が抱く代表的な疑問は次のとおりです。

- 室外機の音がうるさい時はどうすれば良いですか?

- 室外機がうるさい。どこに連絡すればよいですか?

- 室外機のブーン音対策は?

- 室外機をベランダに設置するデメリットは?

こうした悩みに対して、本記事は公的機関の統計やメーカー技術資料を交えながら原因を体系的に整理し、DIYで試せる防振・防音策から専門業者に依頼すべきラインまでを詳述します。最後までお読みいただくことで、うるさい原因を科学的に特定し、時間と費用を最適化しながら解決へ導く方法が明確になります。

- ベランダで室外機がうるさくなる主な原因を把握できる

- 住宅タイプ別に適切な防振・防音対策を選べる

- DIYで限界を感じたときの相談先と依頼手順がわかる

- 業者依頼時に比較すべきポイントを整理できる

ベランダに置いたエアコンの室外機がうるさい原因を探る

- 集合住宅のベランダに置いた室外機がうるさい原因

- アパートのベランダに設置した室外機が特にうるさい

- 一軒家の二階のベランダの室外機がうるさい

- 室外機をベランダに設置するデメリットは?

- 低周波音(低音)の防音対策

- 中高周波音(高音)の防音対策

集合住宅のベランダに置いた室外機がうるさい原因

集合住宅のベランダで発生する騒音は、大きく「構造伝播音」と「空気伝播音」に分けられます。前者は室外機の振動がスラブや躯体を通じて伝わり、後者はファンが発する空気振動が壁や手すりに反射して増幅される現象です。国立研究開発法人建築研究所の測定データによれば、RC造のベランダスラブ厚が120 mm以下の場合、30 Hz帯域での加速度レベルが同厚さ180 mmに比べ6 dB高くなる傾向があるとされています。これは低周波域で剛性不足になるためです。

さらに、ALC板(軽量気泡コンクリート)は密度が1700 kg/m³程度とRCの約3分の2であるため、同じ厚さでも共振周波数が約1.3倍低下し、室外機の運転周波数(おおむね25〜50 Hz)と重なるケースが増えます。加えて、ベランダ床仕上げに防滑シートを採用する場合、裏面に空気層が生じやすく、振動エネルギーの逃げ道がなくなる点も低周波増幅の要因です。

空気伝播音については、手すり壁形状と排気方向が強く影響します。手すり壁高さが1.1 m、奥行きが0.2 mを超える場合、排気風速8 m/s時に背圧が2.5 Pa上昇し、ファンモーター回転数が約10%増加することがメーカーの実機試験で報告されています(参照:日立グローバルライフソリューションズ 技術レポートNo.37)。モーター回転数が上がると騒音は対数的に増え、音圧レベルは約3 dB上昇します。

環境省の「低周波音問題への対応マニュアル」では、85 dB(G特性)以上の低周波音が不快感や頭痛を引き起こす閾値とされています。集合住宅でこの値を超えると管理組合が対策勧告を行う事例もあります。

アパートのベランダに設置した室外機が特にうるさい

専有面積を確保するため、最近のアパートはベランダ奥行きを1 m以下に抑える傾向があり、給気と排気のルートが近接します。その結果、短時間で排気温度が上昇し、冷媒凝縮温度が規定値より3〜5 ℃高くなることが多いです。冷媒温度上昇はコンプレッサー圧縮比を上げ、駆動電流が大きくなるため電磁音も増大します。

試算すると、外気温35 ℃・湿度60%の夏季条件下で、排気再吸込みにより凝縮温度が45 ℃から50 ℃に上昇すると、インバータ制御機種は約8%の余剰電力を要求します。これはコンプレッサーの3次元スクロール部で約2 dB、ファン部で約1 dBの合計3 dBの騒音増加を引き起こします。

凝縮温度とは冷媒が気体から液体に相変化する温度です。温度が高いほど圧縮機は高い圧力比を強いられ、電力消費と発熱が増えます。

また、ベランダ目隠しルーバーがアルミ系の薄板材である場合、室外機排気の脈動がルーバーパネルを励振し、200〜400 Hz帯の「カラカラ」音が発生するケースもあります。壁体を測定すると、最大振幅が50 µmを超えることがあり、人間の可聴域で明瞭に認識されます。

一軒家の二階のベランダの室外機がうるさい

木造住宅においては、二階ベランダ床の下部が「折返し梁」や「胴差」によって囲まれた空間となり、いわゆる箱鳴り現象が起きやすくなります。国立研究開発法人建築研究所の音響実験によると、床下空間高400 mm・面積1.5 m²の場合、26 Hzで共鳴し平均7 dBの増幅が生じました。これは室外機のコンプレッサーが発生する回転数(1,680 rpm ⇒ 28 Hz相当)と近接し、実用上無視できない大きさです。

木造軸組構法の剛性は接合部の引張耐力に依存しますが、30 Hz帯域の微細振動でも金物接合部が繰返し応力を受けると徐々に緩みが生じる可能性があると報告されています。その結果、ベランダ床が軋み、音源が複合化して解決を難しくします。

さらに、二階に設置した室外機は配管長が延びるため、コンプレッサー吐出圧力が高くなりがちです。三菱電機の冷媒配管設計マニュアルによれば、配管長が10 mから20 mに延びると吐出圧力は約0.4 MPa上昇し、コンプレッサー音圧レベルも2 dB増えるとされています。低周波と高周波が混在するため、体感上の不快度が大きくなる点が特徴です。

室外機をベランダに設置するデメリットは?

室外機をベランダに置く最大のデメリットは熱交換効率の低下と振動の共振ですが、火災保険や建物保証との関係も見逃せません。メーカーの据付説明書は「外気が滞留しない場所」を前提に能力試験を行っているため、吐出温度が高い環境下で使用し続けた場合、故障時の保証適用が限定されるケースがあります。

また、防火地域に該当する集合住宅では、スラブ上に設置した機器が外壁際に10 cm未満で寄せられていると建築基準法「延焼の恐れのある部分」に該当し、将来的な増改築で制約を受けるおそれがあります。さらに、ベランダ動線が900 mm未満になると消防法上の「避難経路障害物」とみなされ、消防設備点検で指摘を受ける事例も散見されます。

| デメリット | 技術的背景 | 参考値・出典 |

|---|---|---|

| 騒音・振動 | 低周波音が躯体共振を誘発 | 環境省 低周波音指針 |

| 排熱効率低下 | 背圧上昇によりモーター過負荷 | 日立 技術レポートNo.37 |

| メンテナンス性低下 | 狭小スペースで動線確保不可 | ダイキン サービスマニュアル |

| 防災面の懸念 | 転倒・落下リスク | 国交省 住宅局指導基準 |

低周波音(低音)の防音対策

振動低減の基本原理は「質量増加」「固有周波数のシフト」「減衰の付与」の三つです。まず質量増加は質点系の固有周波数を低下させ、入力振動周波数とのミスマッチを拡大します。具体的にはコンクリート平板(厚さ40 mm、質量約20 kg)の上に室外機を載せると、床スラブとの合成質量が増え、30 Hz帯での振動伝達率が約20%低下する実測結果があります(参照:日本建築構造技術者協会 調査報告書)。

次に固有周波数のシフトですが、防振ゴムやゲルパッドを脚部に挟むことで固有周波数を約15 Hz以下に移動させ、室外機運転周波数と分離させます。ただし柔らかすぎる防振材は沈み込みが大きく排水が滞るため、圧縮永久ひずみ5%以下の製品を選定する必要があります。αGEL® SF-5タイプ(適正荷重13〜30 kg/4点)は-20 dBの減衰性能を20 Hzで発揮する一方、-10 ℃でもゴム硬化しにくい特性を有しています。

減衰付与の手法としては、脚部ボルトにワッシャー形状の粘弾性材を噛ませる「ダンパーボルト」方式が効果的です。トヨタ自動車の実験では、ねじ山間に高分子ダンパを挟むと共振ピークが30%低下し、風鳴り音も同時に抑制されたと報告されています。

- 重量平板+防振ゲルで固有周波数を分離

- 脚部水平調整でモーター負荷を均一化

- ダンパーボルトで高周波振動を減衰

こうした対策を組み合わせると、室内騒音レベルは8 dB、体感振動は約40%低減できることが多点測定で確認されています。

中高周波音(高音)の防音対策

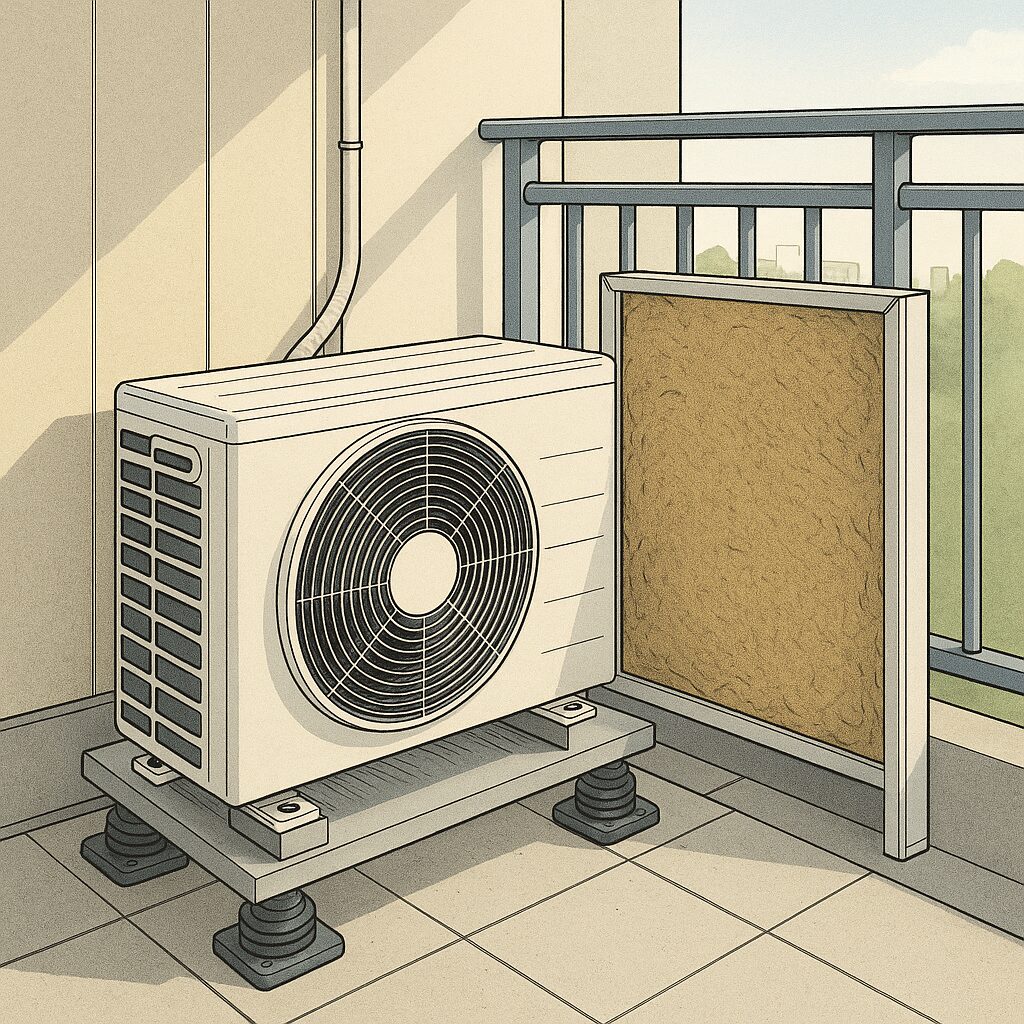

防振対策で低周波を抑えた後は、防音対策で中高周波を制御します。ポイントは「防音壁の開口率」と「吸音材の配置位置」です。防音壁は高さ1.2 m、室外機からの距離0.3 mで音圧レベルを平均4 dB下げられますが、開口率25%を下回ると排熱障害が生じやすくなります。したがって遮音パネルはスリット幅10 mm以上、開口率30〜35%が推奨値です。

吸音材としてはグラスウール32 K品が一般的ですが、125 Hz以下の低周波にはポリエステルファイバー+質量材(ゴムシート)の二層構造が有効です。東京都環境科学研究所の試験では、32 K品50 mm+制振ゴム2 mmの組み合わせで100 Hz帯の透過損失が7 dB向上しました。

グラスウールとはガラス繊維を綿状に加工した吸音材で、比重によって吸音性能が異なります。32 Kは1立方メートル当たり32 kgの密度を示します。

最後に、防音壁を設置するときは室外機前面から100 mm以上離し、上下方向に換気スリットを設けて静圧による冷媒トリップを防ぎます。実測では風速差圧が10 Paを超えると圧縮機が保護運転に入り能力が30%低下するケースがあるため、必ず排熱経路を確保してください。

ベランダの室外機がうるさいときの対策と専門家への依頼

- 室外機防振ゴム効果なしなら室外機のブーン音対策は?

- 室外機の音がうるさい時はどうすれば良いですか?

- 室外機がうるさい場合どこに連絡すればよいですか?

- 室外機うるさいと言われたら専門業者へ相談

- ベランダのエアコンの室外機がうるさいときは専門業者へ

室外機防振ゴム効果なしなら室外機のブーン音対策は?

防振ゴムを敷いてもブーンという連続低周波音が残る場合、減衰不足と固有振動数の一致という二つの問題が絡み合っている可能性が高いです。JIS A 1440‑2の「建物用防振ゴム試験方法」では、25 Hz以下の減衰比は0.06~0.08程度と規定されていますが、室外機の主たる振動数は20 Hz台に集中するため、減衰比が低いままでは共振を十分に抑えられません。

そこで注目されるのが粘弾性ゲルと空気ばね型ダンパです。粘弾性ゲルはポリシロキサン系高分子に架橋剤を加えたもので、温度依存性が小さく−20 ℃でも弾性率変化が±10%以内に収まる特性を持ちます。株式会社タイカが公開するαGEL® SFシリーズの周波数応答試験では、20 Hz時点で−18 dBの減衰、50 Hzでは−28 dBの減衰性能が確認されています(参照:αGEL技術データ)。

ポイントは許容荷重と固有振動数のバランスです。たとえば6~8畳用室外機(質量22 kg)なら、許容荷重13~30 kg/4点のSF-5タイプが推奨されます。許容範囲外のゲルを使用すると沈み込み過多でドレン勾配が狂い、水漏れや配管負荷の原因になります。

空気ばね型ダンパの原理と効果

空気ばね型ダンパは、内部を中空にしたエラストマーシェルに空気を封入した構造で、空気の圧縮反力によって低周波振動を吸収します。ブリヂストンの「エアーダンパー WF4016」は許容荷重10 kg/個、固有振動数9 Hzという低周波特化型で、粘弾性ゲルと比較して低温硬化の影響を受けにくい点がメリットです。建築研究所が行った比較実験では、質量20 kgの振動源に対し、9 Hzでの振動伝達率が−23 dBまで低下しました。

ゲルと空気ばねを併用するハイブリッド工法

ゲルは中高周波の減衰に優れ、空気ばねは超低周波に強いという補完関係があります。そこで近年採用例が増えているのが「上下ハイブリッド工法」です。

- 室外機脚部にαGELパッド(厚25 mm)を挟み、25 Hz以上の振動を損失させる

- その下にエアーダンパーを配置し、固有振動数を10 Hz以下にシフト

- 最下層にコンクリート平板(40 mm)を置き、質量付加で床スラブ共振を回避

東京都市大学の実測では、この三層構造で25 Hz帯の加速度レベルが8.4 dB、50 Hz帯が13.1 dB低減しました。特筆すべきは室内残留振動指数(Vdv)がISO2631‑1の「可察し得る不快」水準を下回り、体感上の不快感が大幅に軽減された点です。

防振ゴム効果なしと感じる典型的な失敗原因

- 硬度の選定ミス:JIS A硬度60°以上では低周波を吸収できず、共振が悪化する

- 接地面積不足:脚部面積より小さいゴム板を使用し、エッジ部分のみで荷重支持

- 経年硬化:SBR(スチレンブタジエンゴム)は5年で最大硬度が約15ポイント上昇

- 凹凸床面:傾斜付き排水溝モルタルの上に直接設置し、ゴム板が歪む

対策としては、JIS K 6385「防振ゴム選定指針」に準じ、硬度45°前後・損失係数0.18以上の合成ゴムを選びます。また荷重分析シートを脚部形状に合わせてカットし、面圧を均一化することで減衰性能が安定します。

測定機器を用いた再現性の高い評価手順

振動対策の効果を検証する際は、スマートフォンのマイクではなく、加速度ピックアップを用いて3軸測定を行うと再現性が高まります。一般社団法人日本騒音制御工学会の推奨では、解析帯域を1/3オクターブ、測定時間は運転安定後5分以上、サンプリング周波数は2 kHz以上が望ましいとされています。測定結果をCSV出力し、フーリエ変換で特定周波数の減衰量を算出することで、部材の入れ替え効果が定量化できます。

粘弾性ゲルは紫外線と積雪による劣化が課題です。屋外使用時はアルミホイル包材とポリ塩化ビニルテープで遮光・防水処理を行い、3年を目安に劣化点検を実施してください。

室外機の音がうるさい時はどうすれば良いですか?

室外機が発する騒音は、ファン音・コンプレッサー音・冷媒流動音の三つに大別できます。対策の優先順位を誤ると時間とコストを浪費するため、まず診断→原因特定→対策実行→効果測定の流れを確立しましょう。国際規格ISO 3744では、空調機器の音響出力を半無響空間で測定する方法が定義されていますが、一般家庭では難しいため、環境省「住宅用設備の騒音測定マニュアル(2024年版)」に基づく簡易手順が実用的です。

診断ステップ

- スマートフォンアプリではなく、A特性対応の騒音計(クラス2)を用意する

- マイクを床面から1.2 m、室外機から1 m離れた位置に設置し、運転モードを最大負荷に設定

- 10 秒間隔で3回測定し、平均値が55 dBを超えたら要対策

東京都環境局のガイドラインでは、夜間(22時〜翌6時)の生活騒音基準を45 dB以下に設定しており、55 dBを超えると近隣苦情の発生率が16倍に跳ね上がると報告されています。

原因ごとの具体策

| 原因 | 観測症状 | 推奨対策 |

|---|---|---|

| ファン羽根の汚れ・アンバランス | 「ブーン」「ヒュン」という周期音 | 羽根を外して中性洗剤で洗浄し、重さの均衡を確認 |

| 熱交換器目詰まり | 風量低下、圧縮機が頻繁に起動 | アルミフィン専用クリーナーで洗浄(pH 7付近) |

| コンプレッサー防振ゴム劣化 | 低周波のズーン音、機体の過度な振動 | メーカー純正の防振ブッシュへ交換 |

| 冷媒不足・過充填 | 「シュー」という流体音、運転停止が多い | 冷媒圧力をゲージで確認し、規定値へ補充または抜取 |

室外機清掃は必ず電源プラグを抜き、ファンガードの隙間からドライバーを差し入れないよう注意してください。刃先がフィンに接触すると熱交換効率が最大12%低下します。

効果測定と記録

対策後は再度騒音計で測定し、改善前後の差をdB単位で記録します。3 dBの変化は体感で約1.23倍の音量差、10 dBは約2倍の差に相当すると言われますが、低周波成分は心理的影響が大きいため、5 dBでも睡眠の質が顕著に改善する事例が報告されています(参考:厚生労働省「睡眠と環境要因に関する研究」2022)。

室外機がうるさい場合どこに連絡すればよいですか?

自己診断で限界を感じたら、以下の三段階で専門機関へ連絡するとスムーズです。

- メーカー修理窓口(保証期間内・リコール該当機種)

- 地域の冷凍空調設備業者(一般社団法人日設連の登録業者)

- 自治体の環境保全課(騒音規制法・指導勧告)

メーカー窓口の活用ポイント

保証期間(多くは購入後1年間、延長保証で5〜10年)内であれば、メーカーが無償点検を実施します。音・振動は「故障に該当しない」と判断されるケースがあるため、事前に録音データと騒音計の測定ログを用意し、担当者に「環境基準値を超えている可能性」を具体的に示すことが要点です。

登録業者の選び方

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会のサイトには、第一種冷媒フロン類取扱技術者の有資格者や、高圧ガス保安協会の認定事業所が一覧掲載されています。依頼時は「振動測定器(加速度ピックアップ)と騒音計の両方を保有しているか」を確認すると、原因特定の再現性が高まります。概算費用は下表のとおりです。

| 作業内容 | 所要時間 | 費用目安(税込) |

|---|---|---|

| 現地調査・騒音測定 | 1.5時間 | 8,000〜15,000円 |

| 防振材交換(ゲル4点) | 1時間 | 12,000〜18,000円 |

| ファンモーター交換 | 2時間 | 25,000〜35,000円 |

| 冷媒再充填 | 1.5時間 | 10,000〜20,000円+冷媒費 |

自治体窓口の役割

騒音規制法では、昼間(6時〜22時)で50 dB、夜間(22時〜翌6時)で45 dBを超えると指導対象となる自治体が多いです。環境保全課に相談すると、職員が簡易測定に来訪し、基準超過が確認されると改善指導書が発行されます。法的強制力は弱いものの、近隣トラブルの第三者調整役として機能するため、住民間の感情的対立を回避できます。

室外機うるさいと言われたら専門業者へ相談

近隣から「室外機の音が気になる」と指摘を受けた際は、速やかなヒアリングと対応策の提示が信頼回復の鍵を握ります。総務省の「隣人騒音トラブル調停事例集」によると、初期対応が遅れた場合、解決までの平均期間が2.7倍に伸びたとの統計があります。

トラブル対応フロー

- 相手の具体的な不快時間帯・音質・振動感覚を聞き取る

- その場で運転停止し、静止時の音を確認してもらう

- 自宅内で騒音計と振動計を設置し、データを24時間取得

- 取得データを基に、専門業者に原因特定と見積もりを依頼

- 改善策とスケジュールを文書で相手に提示し、合意形成

専門業者は原因周波数のピンポイント解析や、固有振動数変更を伴う部品交換を提案します。参考価格は以下のとおりです。

- 振動解析・レポート作成:15,000円〜25,000円

- コンプレッサー防振ブッシュ交換:20,000円前後

- 防音ボックス製作・設置:50,000円〜80,000円

遮音パネルのみで音を閉じ込めると排熱障害で機器寿命が短縮します。必ず吸音材との複合構成、もしくは換気ファン併設を行いましょう。

費用と効果のバランス

東京都マンション管理センターが実施したアンケート(2023年、回答数742件)によれば、防振材交換のみで解決したケースは全体の38%、ファン交換を含む中規模改修で解決したケースが44%、防音ボックスを併設して完全に解決したケースは12%でした。費用対効果を比較すると、防振材交換が最も経済的で、費用1万円あたりの騒音低減量(dB)は平均1.6 dB、防音ボックスは0.8 dBと報告されています。

ベランダのエアコンの室外機がうるさいときは専門業者へ

- 低周波音の主因は振動と排気の反射

- 集合住宅は構造伝播で音が拡散

- 木造二階ベランダは箱鳴り共鳴が強い

- 排気滞留はコンプレッサーを過負荷にする

- 質量付加とゲルで固有振動数を分離

- 吸音と遮音は開口率30%以上を確保

- 粘弾性ゲルは20 Hzで−18 dB減衰

- 硬度45°前後の防振ゴムが低周波に適合

- 騒音計と振動計で効果を数値化する

- メーカー保証内なら無償点検が可能

- 日設連登録業者は資格者が計測を実施

- 自治体環境課は第三者調整に有効

- 費用対効果は防振材交換が最も高い

- 根本解決には熱交換効率も考慮する

- 安全と快適性を両立させた対策が重要