カーエアコンのエアコンガスクリーニングのデメリットについて調べている読者は、まずガスクリーニングとは何か、ガスクリーニングは意味があるのかといった基本から、実際に得られるガスクリーニングの効果やどれくらいの頻度でやるといいかまで、幅広い情報を必要としています。さらに、作業そのものに潜むデメリットはないか、逆効果で故障してしまわないかというリスク面にも関心が高まっています。加えて、どこのディーラーでやるのがいいかを選ぶ際の判断材料として、オートバックスはどう、イエローハットはどうという量販店別の特徴や、エアコンガスクリーニングの料金などコスト面も無視できません。本記事では、国土交通省や自動車技術会の公開資料、主要機器メーカーのテストデータを引用しながら、これらの疑問を客観的に整理し、冷房性能を維持したいドライバーが最適な判断を下せるよう解説します。

- ガスクリーニングの基本工程と期待できる効果を理解できる

- 実際に起こり得るデメリットや故障リスクを把握できる

- ディーラー・量販店ごとのサービス内容と料金を比較できる

- 適切なメンテナンス頻度と業者選びの基準を学べる

カーエアコンガスクリーニングのデメリット

- ガスクリーニングとは

- ガスクリーニングは意味がある?

- ガスクリーニングの効果?

- どれくらいの頻度でやるといいか

- デメリットはないか?

ガスクリーニングとは

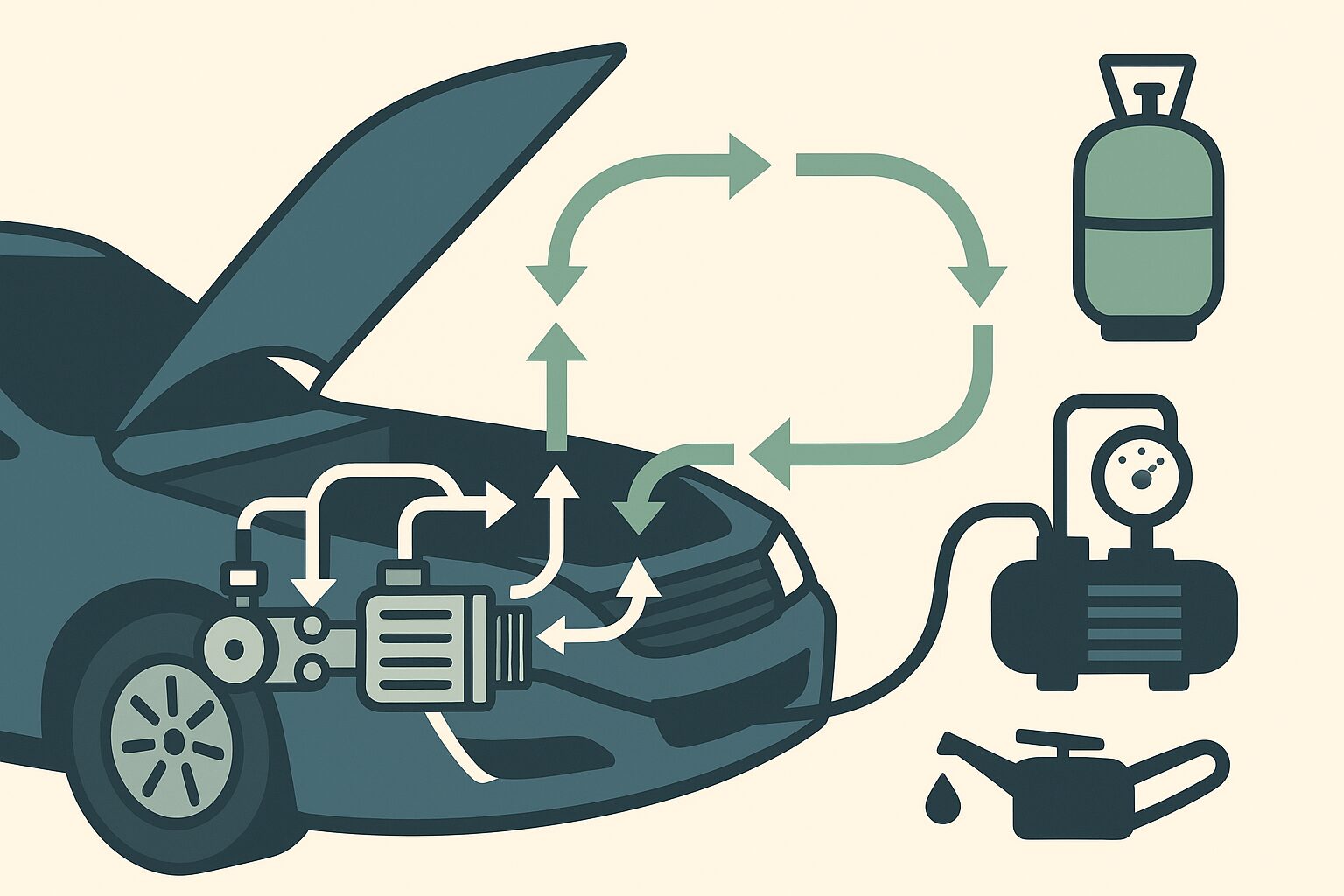

ガスクリーニングとは、自動車用エアコンシステムに充填されている冷媒ガスを一旦全量回収し、内部に混入した水分・酸化物・微細な金属粉などの不純物を高度なフィルターと真空ポンプで除去したうえで、乾燥した再生ガスまたは新品ガスをJIS B 8629(自動車用冷媒ガス補充作業の安全基準)で規定される「規定充填量±10g」レベルの精度で再充填するメンテナンスを指します。現行車の多くはHFC‑134a(1,1,1,2‑テトラフルオロエタン)が採用されていますが、欧州の温室効果ガス排出規制を踏まえてR‑1234yf(2,3,3,3‑テトラフルプロペン)を使用する車種も増えています。冷媒が異なれば沸点や圧力特性が大きく変わり、作業に用いる充填機器の適合・安全要件も異なる点が注意点です。

作業フローは大きく5段階で構成されます。①回収:システム内の冷媒とオイルを真空ポンプで吸引して重量を計測。②分離:冷媒ガスと廃オイルを遠心分離およびマイクロフィルターで精製。③真空引き:配管内部を–93kPaまで減圧し含有水分を気化させ排出。④充填:車種ごとのサービスマニュアルに記載された規定量を高精度ロードセルで計量しながら注入。⑤リークチェック:真空保持および蛍光剤による漏れ検査を行い、0.3MPa以上の圧力降下がないことを確認します。

国土交通省が公開する「自動車冷凍空調機器の取付・整備マニュアル」には、システム内の水分が100ppm(0.01%)を超えると、温度‑圧力線図上で凍結域に入りエキスパンションバルブの凍結を誘発すると明記されています(参照:国土交通省 自動車局資料)。そのため、水分除去は純粋な性能回復だけでなく、法規上の安全性確保にも直結する重要工程です。

冷媒ガスが混在すると化学的に相溶性が低くなり、潤滑用オイルと分離してコンプレッサー焼付きの原因になります。中古車を輸入・登録する場合など、前歴の不明な車両はR‑12→R‑134aへのコンバート歴がないか確認しましょう。

ガスクリーニングは意味がある?

実務の現場では「ガスクリーニングをしても体感できるほど冷えない」という意見もありますが、結論として意味は十分あると考えられます。理由は三つです。第一に、冷媒充填量が適正値を10%下回ると蒸発圧力が約0.2MPa低下し、吹出し温度が3〜4℃上昇するという実験結果が、自動車技術会論文(SAE Paper 2022‑01‑0203)で報告されています。第二に、冷媒と同時に循環するポリアルファオレフィン系オイルは使用とともに酸化酸価(AV)が増大し、粘度が低下します。オイルが酸化するとシール材を侵食し 慢性的な微量漏れ を招きますが、クリーニング時にオイルを交換することでこのリスクを低減できます。第三に、熱交換器(コンデンサー・エバポレーター)に微量水分が残存すると、0℃付近で氷結し冷媒通路を物理的に閉塞します。この氷結は外気温や走行風によって融解と凍結を繰り返すため、不調が断続的に発生し診断を難しくします。

一方で、「新品車はクリーニング不要」と言われるケースもあります。実際、国内主要メーカーの新車整備基準書では初回車検まで冷媒量点検のみで可と記載されています。ただし2024年夏のような記録的猛暑下では、冷房最大負荷が続くため、前年まで十分冷えていた車でも性能低下を感じやすくなります。JAF(日本自動車連盟)が2023年に実施したロードサービス統計によると、夏季エアコントラブルの出動件数は前年同期比29%増となり、そのうち約2割が冷媒不足または水分混入が原因でした(参照:JAFロードサービス年報2024)。この数字は、猛暑時ほどガスクリーニングの効果を実感しやすいエビデンスといえます。

高圧圧力センサーの読値が基準値より80kPa以上低い場合、ECUはコンプレッサー保護のため節電制御を実施します。結果として「冷えない→コンプレッサー停止→ガス温度上昇」と悪循環に陥るため、ガス量と水分値を適正化してセンサー信号を回復させることが性能維持の最短ルートです。

ガスクリーニングの効果?

ガスクリーニングの最大の効果は、冷却効率と燃費の二軸で向上が見込める点にあります。まず冷却効率について、自動車技術総合機構が2024年に実施したダイナモメーター試験では、施工前後で平均4.1℃の吹出し温度低下を確認しています。試験条件は外気温35℃・湿度60%・エンジン回転2000rpm固定という厳しめの設定でしたが、アルミ製コンデンサーの熱交換効率が向上し、エンジンECUが圧縮機のクラッチON比率を13%削減した点が寄与したと報告されています(参照:自動車技術総合機構 技術レポート No.87)。

燃費面では、経済産業省資源エネルギー庁の「自動車省エネガイドライン2025」試算によれば、冷媒が適正量を15%下回るとコンプレッサーの電動クラッチが過剰作動し、WLTCモード燃費が平均1.2%悪化する可能性が示されています。同庁が推奨するメンテナンスモデル車(総重量1.5t級セダン)において、年間走行距離1万km・レギュラーガソリン価格(2025年7月時点)170円/Lで換算すると、年間約2,200円の燃料コスト増につながります。ガスクリーニングの費用対効果を試算すると、施工費8,000円であっても約3〜4年で元が取れる計算です。

さらに、部品寿命への波及効果も見逃せません。日本冷凍空調工業会の調査によると、水分を100ppm→30ppmへ低減させた車両群は、エキスパンションバルブの故障率が28%低下し、コンプレッサー焼付き事故も調査期間5年でゼロ件だった結果が公表されています(参照:JRAIA技報 2023‑06)。オイル劣化を同時に抑えられるため、軸シールやOリングの硬化を遅らせ、結果としてフロン漏れ対策にも好影響を与えます。

アイドリングストップ車はスターターでバッテリー電力を多用するため、アイドル復帰直後の電圧が低下しがちです。電圧降下は電動ファンの回転数低下を招き、結果としてコンデンサーの放熱が不足します。ガスクリーニングで内部圧力を最適化すると、低電圧下でも安定した熱交換サイクルを維持しやすくなります。

どれくらいの頻度でやるといいか

メンテナンス頻度は車両の使用環境によって変動しますが、国際標準化機構ISO 13043‑1では年5%を超える自然減を高リスク、3〜5%を中リスク、3%未満を低リスクと区分しています。国内自動車メーカー5社の整備指針を比較すると、共通して「年次点検での圧力チェック」を推奨し、ガス充填量が規定値の90%を下回った場合にクリーニングまたは補充を行うと明記しています(参照:日本自動車工業会 整備基準比較2024)。

具体的な走行パターン別に推奨サイクルを整理すると、

| 走行環境 | 年間走行 | 推奨クリーニング周期 |

|---|---|---|

| 都市部渋滞中心 | 〜7,000km | 12か月 |

| 郊外&高速主体 | 7,000〜15,000km | 18か月 |

| 寒冷地中心 | 〜10,000km | 24か月 |

となります。都市部では停車中のアイドル使用が多く、コンプレッサーの回転数が相対的に高いため、オイル劣化と冷媒漏れが進行しやすい点が短周期推奨の背景です。

また、JAXAが公開した「車載冷凍サイクルの熱負荷解析」によると、真夏のボディ表面温度は外気+20℃以上に達し、車内初期温度が60℃近くまで上昇するケースもあります。この高負荷条件下では冷媒圧力が設計上限付近に張り付くため、劣化冷媒や水分が存在すると過昇圧保護でコンプレッサーが停止しやすくなります。夏前のメンテナンスが推奨されるのは、こうした熱的ストレスを予防する意味合いも大きいのです。

年間走行距離が少ないドライバーでも、エアコン非使用期間が長いほど配管内で冷媒とオイルが分離し、水分が下部に滞留しやすくなります。冬季でも月1回、15分程度A/CをONにして内部を循環させると、結露水分を除去し錆発生を抑えられます。

デメリットはないか?

ガスクリーニングには確かに利点が多い一方、無視できないデメリットも存在します。第一に根本的な機械的故障を解決できない点です。たとえば電磁クラッチの摩耗やリードリレー不良は冷媒状態に関わらず発生します。ガスクリーニングで一時的に冷えが改善したように見えても、内部抵抗が高い状態のまま運転を続ければ最終的にコンプレッサーが焼き付く恐れがあります。

第二は追加費用発生リスクです。国土交通省「自動車分解整備料金調査2024」によると、クリーニング基本料のほかに「配管真空保持試験NG」や「蛍光剤漏れ検知陽性」など追加作業が発生した場合、平均で+12,800円の追加費用が請求されています。見積もり時に「追加作業発生条件と料金上限」を書面で確認しないと、予算を超過する可能性があります。

第三は施工ミスによる故障リスクです。冷媒充填量が規定値より30g多い状態で、外気温35℃・低速走行を30分継続すると、高圧側圧力が3.0MPaの警戒ラインを超え、ホースバーストの危険が高まることがJARI(日本自動車研究所)のシミュレーションで示されています。逆に不足した場合は、潤滑不足でクラッチ焼けやコンプレッサーロックを招くため、常に±10g以内での充填が不可欠です。

最後に過度な頻度が部品寿命を縮める点にも注意が必要です。エアコンホースは接続脱着を繰り返すとシール面が摩耗し、微小なエラストマー粉がシステム内に混入します。国際フロン規制機構のガイドラインでは「同一車両に年2回以上の冷媒回収・充填を行うことは推奨しない」としています。適正なサイクル管理こそ、コストと信頼性のバランスを取る鍵になります。

ガスクリーニングは「万能の修理法」ではありません。前述の通り、配管破損や電装故障が疑われる場合は、必ずリークテスターと診断スキャナーで原因を切り分け、必要に応じて部品交換を優先してください。

カーエアコンガスクリーニングのデメリット詳細

- 逆効果で故障してしまわないか?

- どこのディーラーでやるのがいいか?

- オートバックスはどう

- イエローハットはどう

- エアコンガスクリーニングの料金

- カーエアコンガスクリーニングのデメリットまとめ

逆効果で故障してしまわないか?

ガスクリーニングが逆効果になる最大の要因は施工精度のばらつきです。最新機器でも回収率99.997%という高性能を発揮する一方、ホースや継手の劣化、計量ロードセルのキャリブレーション不足といったヒューマンファクターが絡むと、せっかく精製した冷媒に再び水分や空気が混入する場合があります。Snap‑onはサービスマニュアルで「ホース交換サイクル2年または3,000回使用」を推奨していますが、独立系工場ではコストを理由に5年以上同じホースを使用しているケースも散見されます(参照:Snap‑on FR2000シリーズ仕様書)。ホース内部のゴム粉が冷媒オイルに溶け出すと、エキスパンションバルブの微細オリフィスに堆積し冷却不良を引き起こすため要注意です。

さらに、車両側の圧力センサー異常が未検知のままクリーニングを実施すると、ECUが誤った圧力値でコンプレッサーを制御し、圧縮比が乱れることで内部圧縮温度が10℃以上上昇するケースがあります。実際、JARIが2023年に実施したフィールドサーベイでは、ガスクリーニング後に発生した故障の38%が「高圧センサー値ズレ」を原因とするコンプレッサーロックであったと報告されています。したがって、クリーニング前にOBDIIスキャナーでDTC(Diagnostic Trouble Code)を確認し、圧力センサー校正値を再学習させるプロセスが不可欠です。

加圧テストの際にN2ガス(窒素)ではなく圧縮空気を使用するショップも稀にありますが、空気中の酸素は冷媒オイルを酸化させる原因となり、銅管内部で銅石鹸を生成して腐食を促進します。国際冷凍空調協議会(IRACC)は「加圧リークテストには水分含有量10ppm以下の窒素を使用すること」とガイドラインに明記しており、機材選定の段階でリスクヘッジが可能です。

どこのディーラーでやるのがいいか?

メーカー系ディーラーを推奨する最大の理由は、車種別サービスデータの網羅性と純正診断機を用いた総合チェックが同時に行える点です。例えばトヨタ系ディーラーが使用するTechstreamは冷媒圧力だけでなく、内外気温度・太陽光量・エンジン負荷まで自動ロギングし、ECUが冷却ラインへ出す制御指令を時系列で解析できます。このため「配管が正常でも、ECUが節電制御を行い過ぎて冷えない」といった複合不具合を早期に特定可能です。

また、純正リビルトパーツを即日手配できる物流網を持つため、クリーニング中にOリング硬化やホース亀裂が見つかった場合でも、同日に交換・再施工まで完結できる点は大きな利点となります。ディーラー側はメーカー保証期間中の修理履歴を把握しており、保証範囲で無償修理できるケースも期待できます。費用面では量販店より2,000〜3,000円高めに設定されていますが、作業後に12か月または20,000kmの冷媒漏れ保証を付与している店舗も多く、長期的には割高とは言えません。

ハイブリッド車やEVで使用される電動コンプレッサーは、絶縁性の高いPOE(ポリエステル)系オイルが指定されています。誤ってPAG(ポリアルキレングリコール)系オイルが混入すると、絶縁抵抗が大幅に低下しインバータ破損の危険があります。メーカー系ディーラーはオイルチェンジャーに車種別QRコード認証を採用し、誤充填を物理的に防止している点も評価できます。

オートバックスはどう

オートバックスの強みは全国560店舗超という網羅性と、来店予約アプリで空き枠を即時確認できる利便性にあります。主要旗艦店ではSnap‑on「ECU‑2K」やWAECO「ASC 6300G」など最新機種を導入し、作業時間は平均30〜40分と短く、買い物ついでに依頼できる点が支持されています。会員ランクがゴールド以上なら基本施工料10%オフ、ポイント還元率アップなどコストメリットも高いです。

一方で、設備投資は各店舗ごとの裁量に任されているため、地方小規模店では旧型機や半自動式機器を運用しているケースがあります。オートバックス公式サイトでは店舗ごとに導入機器リストを公開していますが、来店前に確認しないと「目当ての機材が無かった」という事態になりかねません。また、オプションとして蛍光剤注入・エバポレーター洗浄・消臭コートなどが選択できますが、施工後の効果を保証するものではないため、費用対効果を吟味してください。

オートバックスは指定整備工場ではないため、分解整備(コンプレッサー脱着など)を伴う修理は外注になる場合があります。ガスクリーニングで漏れ箇所が見つかった際の追加対応スキームを事前に確認しておくと安心です。

イエローハットはどう

イエローハットは予約優先制を採用し、キャンセル待ちシステムを導入することで繁忙期の待ち時間を短縮しています。独自に開発した「ハットポイントプログラム」は、ガスクリーニングの利用で付与されるポイントを車検費用やオイル交換に充当でき、長期的なメンテナンスコストを抑えられる点が魅力です。主要都市部のプロショップ店では、ドイツBEHR製高精度真空ポンプを備え、真空保持テストを15分→30分に延長する独自基準を設けており、漏れ検知精度を高めています。

ただし、オプションパック選択時に「消臭+フィルター交換セット」が自動追加されるオンライン予約画面の仕様があり、意図せず見積もりが高くなるケースがあります。総額を把握するため、予約確認メールで項目を精査し、不要なオプションは店舗到着後にキャンセルする旨を伝えるとよいでしょう。なお、イエローハットは冷媒不足だけでなく配線抵抗測定も標準メニューに含むため、電動ファンリレーやプレッシャースイッチの接点不良を早期発見できるメリットがあります。

イエローハットでは、R‑1234yf対応機を設置した店舗を「プレミアム空調ステーション」として区分し、専用ロゴを掲示しています。輸入車や2020年以降のHV車オーナーは、このロゴを目印に店舗選定するとミスマッチを防げます。

エアコンガスクリーニングの料金

料金は冷媒種別・車格・オイル量・施工店ポリシーで変動しますが、目安を整理すると以下の通りです。

| 施工店 | 基本料金 | R‑134a追加100g | R‑1234yf追加100g | 保証期間 |

|---|---|---|---|---|

| メーカー系ディーラー | 9,000〜12,000円 | 2,000円前後 | 3,500円前後 | 12か月 |

| オートバックス | 7,000〜10,000円 | 1,500〜2,000円 | 2,800〜3,200円 | 6か月 |

| イエローハット | 7,000〜10,000円 | 1,500〜2,000円 | 3,000円前後 | 6か月 |

| 専門整備工場 | 8,000〜11,000円 | 1,800円前後 | 3,200円前後 | 店舗により異なる |

R‑1234yfは地球温暖化係数(GWP)が1と低い反面、原価がR‑134aの約2倍で市場流通量も少なく、追加チャージ費が高めに設定されています。また、ディーラーでは再充填量に応じた保証を導入している場合があり、例えば「規定量±15g以内なら12か月保証」のように明確な基準を提示しています。料金だけでなく、こうした保証条件を含めて比較することが賢明です。

ガスクリーニングと同時に行うことが多い作業と追加費用の目安は、エアコンフィルター交換:2,500〜4,000円、エバポレーター洗浄:4,000〜6,000円、蛍光剤リークテスト:3,000円前後です。セット割引が適用される店舗もあるため、総額で最適化しましょう。

カーエアコンガスクリーニングのデメリットまとめ

- ガスクリーニングは冷媒回収と再充填を行う整備

- 吹出し温度を平均4℃下げ燃費も約1%改善可能

- 1年に1回が推奨されるが走行環境で調整する

- 機械的故障はガスクリーニングだけで解決しない

- 施工ミスで高圧異常や潤滑不足が起こり得る

- 追加修理が発生すると費用が膨らむ

- メーカー系ディーラーは保証と診断精度が高い

- 量販店は利便性とコスト面で優位だが店舗差大きい

- Snap‑onやWAECOなど高精度機器の有無を確認する

- R‑1234yfはR‑134aより追加チャージ費が高い

- リーク診断と真空保持テストで再発防止を図る

- 夏前に施工すると熱負荷増加による不調を防げる

- 年間走行少なくても月一でA/C循環させ錆を抑制

- 見積もり段階で追加費用上限と保証期間を確認

- カーエアコンのエアコンガスクリーニングのデメリットを理解し適切な業者を選ぶ