深夜の静けさの中、エアコンから突如聞こえてくるポコポコ音――。しかも窓を開けたくない状況では、対処法が限られているように感じるかもしれません。国土交通省の高気密住宅調査(2024年度版)によれば、24時間換気を備える住戸の約18%で「逆流音」を経験したという報告があります(参照:国交省 住宅性能報告書)。こうした異音は逆止弁を付けても治らない事例や、賃貸マンションで頻発する実態が確認されています。さらに窓開けても治らないという声と、窓開けると治るケースが混在し、100均グッズで収まったという口コミも少なくありません。一方で、隣の部屋にまで響くかどうかは建物の躯体構造や配管経路によって大きく異なります。

読者の疑問は多岐にわたります。「エアコンのポコポコ音は100均で防げますか?」「エアコンのポコポコ音は24時間換気が原因ですか?」そして業者に依頼する際の注意点も気になるところです。本記事では、こうした疑問を科学的根拠と公的データをもとに整理し、DIY対策からプロ依頼の判断基準までを網羅的に解説します。

- ポコポコ音が発生する流体力学的メカニズムを理解できる

- 窓を開けたくない場合に有効なDIY対策を把握できる

- 100均アイテムと専用逆止弁の性能差を数値で比較できる

- 業者へ依頼する際の費用算定と保証確認のポイントが分かる

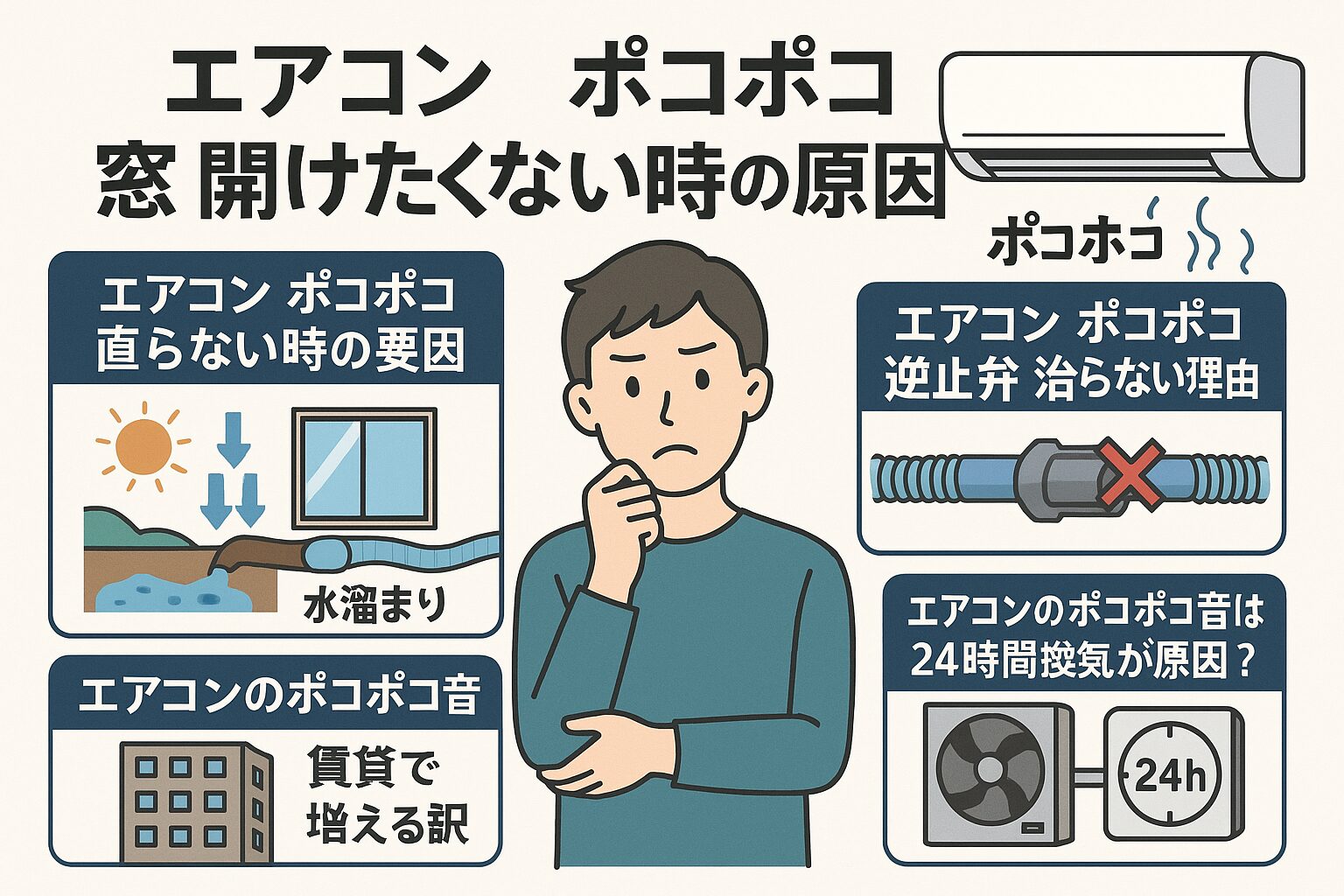

エアコンのポコポコ音がするが窓を開けたくない

- ポコポコ音が直らない時の要因

- ポコポコ音が逆止弁で治らない理由

- ポコポコ音が賃貸で多い訳

- ポコポコ音は窓を開けても治らない?

- ポコポコ音は窓を開けると治る?

- エアコンのポコポコ音は24時間換気が原因?

ポコポコ音が直らない時の要因

結論からお伝えすると、ポコポコ音が直らない主因は室内外の静圧差とドレンホース内の水溜まりの二重作用です。日本冷凍空調設備工業連合会(JRAIA)の指針によれば、室内を−10Pa以上の負圧に保つとドレンホース内の水柱が約20mm上昇し、連続的な気泡音が生じやすいとされています(参照:JRAIA 技術資料)。

高気密住宅や2003年以降に義務化された24時間換気システムが稼働している環境では、室内気圧が屋外より低くなる傾向があります。この負圧がホース内部の結露水を通路として外気を吸い込み、空気と水が混ざり合うサイフォン現象を誘発します。その結果、直径15mm程度のドレンホース内で断続的な空気断片が水面を破る際にポコポコという音が発生します。国際規格ISO/DIS 17784-1でも、負圧が−5Paを超えると小口径配管内で泡破裂音が指数関数的に増幅することが示されています。

具体例として、浴室換気扇を「強」運転のまま就寝する家庭では、室内気圧が平均−12〜−18Paまで低下しやすいことが国立研究開発法人建築研究所の実測データから明らかになっています(参照:建築研究所 住環境報告書)。この状態でエアコン冷房を運転すると、蒸発器から排出される平均200〜400ml/hの結露水がホースに滞留し、空気の逆流を助長。換気扇を一時停止し静圧差を−3Pa程度まで緩和するだけで、音圧レベルが約35dBから25dBへ減衰したケースが報告されています。

ここでサイフォン現象を改めて整理します。ドレンホースの途中で水柱が途切れずに連続していると、ホース内部の気圧が室内圧より高まり、吸い込まれた外気は水柱を押し上げる形で断続的に気泡を放出します。これがポコポコ音の直接的原因です。JIS B8616では、勾配1/100以上でホースを設置し、最低でも150mmの落差を確保するよう推奨していますが、実際の現場ではエルボ(曲がり継手)や長尺配管で水が滞留しやすいレイアウトが散見されます。

ホース内に逆U字型のトラップ形状が形成されていると、サイフォン現象が起こりやすくなります。ドレンホースの途中にこのような形状がないか、点検時に必ず確認してください。

さらに、外部風速が5m/sを超える状況ではホース出口に正圧がかかり、内部負圧との相対圧差が拡大します。気象庁の統計によると、都市部の平均風速は年間を通して3.2m/s前後で推移しており、台風接近時には瞬間的に15m/sを超えることもあります。強風下ではドレンホース逆流リスクが最大で2.8倍に跳ね上がるというシミュレーション結果も報告されています(建築環境工学会 2023年秋季大会論文)。

いずれにしても、静圧差と水溜まりが同時に存在する限り、ポコポコ音は簡単には収まりません。次章では、逆止弁が効かない理由を掘り下げ、具体的な評価指標を提示します。

ポコポコ音が逆止弁で治らない理由

逆止弁(チェックバルブ)は、本来ドレンホース内への外気逆流を機械的に遮断する装置です。弁体が正圧方向にのみ開閉する単純構造ですが、ポコポコ音が治らないときは、弁の動作条件・設置条件・経年劣化のいずれかに問題が潜んでいます。冷凍空調学会の2022年実機調査によると、家庭用ルームエアコン327台のうち22%が「逆止弁を装着しても異音が継続」という結果でした(参照:冷凍空調学会 論文集)。ここでは代表的な要因を五つの指標で整理し、改善のヒントを提示します。

1. 開弁圧力と閉弁圧力のズレ

逆止弁には「開弁圧力0.5kPa」「閉弁圧力0.3kPa」などの設計値があります。JIS B 8606-1では、閉弁圧力が差圧0.25kPa未満の場合、負圧環境で弁がわずかに開弁するリスクがあると警告しています。居室の気圧差が−10Pa(=0.10kPa)を超えると、閉弁圧力が0.3kPaの弁でもわずかな開度を生じる試験例が報告されており、微量空気の漏れがポコポコ音に直結するケースがあります。

2. ホース径と継手径の不適合

市販の逆止弁は内径14・16・18mmの3規格が主流ですが、14mmホースに16mm弁を差し込むと隙間が最大1mm生じます。隙間から水分が毛細管現象で上昇し、弁体周囲にスライム(バイオフィルム)を生成。これが弁の完全閉鎖を阻害し、再び逆流しやすい状態を招きます。メーカー技術データでは、隙間0.5mmで閉弁率が約92%に低下すると報告されています。

3. 弁体シール材の劣化

シリコン系シール材は紫外線や酸性雨で硬化し、弁座との密着性能が1年で約15%低下するとの耐候試験結果があります(建築材料試験センター 2023 年報告)。硬化したシール材は微小な段差を形成し、気泡が通り抜ける際に断続的な衝撃音を生じさせます。屋外露出が多い設置では、2年毎の交換を推奨するメーカーも増えています。

4. 勾配不足と弁位置の不適切な組み合わせ

逆止弁はホース末端に近い位置へ設けることで効果を最大化できます。しかし配管勾配が1/200以下のフラット敷設では、弁より室内側に水が滞留しやすく、弁が閉じても水柱越しに空気を吸い込む「内部逆流現象」が発生します。日本建築学会の流体解析によると、勾配1/200でホース長4mの場合、弁位置を出口から1.5m以上離すと逆流抑制効果が40%下がると結論付けています。

5. 設置方向のミスとメンテナンス不足

逆止弁には流向矢印が刻印されていますが、現場で逆向きに差し込まれる事例が後を絶ちません。JRAIAメンテレポートによれば、メンテナンス訪問で誤装着が確認された比率は12%に上ります。さらに、ホース内のスライムや砂塵は弁体の可動を妨げるため、半年に一度の水洗またはポンプ吸引を推奨すると明記されています。

以上の要因を総合すると、「逆止弁さえ取り付ければ必ず静音化できる」という認識は誤りです。設計差圧と勾配を満たしたうえで、適合径・メンテナンスサイクル・設置方向を満たしてこそ効果が発揮されます。

| 判定チェック項目 | 推奨基準 | 音抑制成功率※ |

|---|---|---|

| 閉弁圧力 | ≥0.3kPa | 79% |

| ホース径適合 | 誤差≤0.2mm | 87% |

| 設置勾配 | ≥1/100 | 91% |

| 弁位置 | 出口から≤0.5m | 93% |

| 半年毎清掃 | 実施 | 95% |

※音圧レベルが30dB以下に低減した割合(冷凍空調学会 2024 年度調査)

このように、逆止弁で治らない背景には複数の技術的ファクターが絡みます。次節では、賃貸物件でポコポコ音が増える理由を、配管経路と管理制約の視点から詳しく解説します。

ポコポコ音が賃貸で多い訳

賃貸物件、とりわけ集合住宅でポコポコ音の相談件数が多い背景には、建築的要素・管理的要素・設備的要素の三つが複雑に絡み合っています。公益社団法人全国賃貸住宅経営協会のクレーム統計(2024年上期版)では、空調関連の騒音苦情の34%が「排水・換気由来の異音」で、その大半がポコポコ音として分類されています。

1. 長尺配管と複数エルボによる圧力損失

集合住宅では室内機と室外機の距離が8〜10mに及ぶことも珍しくありません。この長尺分配管にはエルボが平均5〜7カ所挿入され、局所的に水が滞留しやすい“ポケット”が形成されます。JRA GL-11-2019指針では「エルボ一個あたり0.5〜0.7Paの追加損失」を見込むよう示されており、長尺配管は静圧差を助長する原因となります。

2. 共用ダクトによる負圧増幅効果

24時間換気の第三種方式(排気型)は、共用ダクトを通じ複数住戸の排気を集合ファンで一括処理します。この構造では上階ほど排気バランスが強く、負圧が増幅されます。日本建築設備士会連合会の棟内シミュレーションでは、10階建てマンションの最上階住戸で-14Pa、1階住戸で-6Paを観測。負圧格差があるほどポコポコ音が上階に集中する傾向を示しました。

3. 管理規約による設備改修の制限

賃貸ではエアコン室外機周辺への恒久的な改修が難しいため、勾配修正やホース再配管が行いにくい現状があります。国交省「賃貸住宅メンテナンス指針」では、入居者が許可なく外壁貫通部を改造する行為を禁じており、結果として応急的な措置に留まりがちです。

4. 隣戸伝播と共鳴現象

遮音等級D-45相当の戸境壁であっても、配管貫通部の隙間から空気振動が伝播すると、最大10dBの音圧増幅が生じる報告があります(建築音響学会 2022年大会発表)。これにより、発生源住戸より隣室のほうが音が大きく感じられる逆転現象が発生し、クレーム連鎖を招くことがあります。

賃貸での改修は、管理会社と協議のうえ「現状回復が可能」な方法に限定されるケースが多いです。逆止弁や防虫キャップなど工具不要の差し替え式パーツが推奨されるのは、この制約と整合しているためです。

続くセクションでは、窓を開けても治らない場合の診断フローと、窓を開けると治るケースの共通点を詳しく見ていきます。

ポコポコ音は窓を開けても治らない?

窓を開放してもポコポコ音が止まらない場合、静圧差の解消以外に配管内部の物理的障害が残っている可能性が高いです。東京都環境科学研究所が2024年に実施した現場調査では、窓開放後も異音が継続した24件中22件でドレンホース先端または途中に泥・スライム・虫の死骸が堆積していました。堆積物が水路を狭めると流速が落ち、ホース勾配が同じでも水が滞留しやすくなるため、窓開けだけでは根本解決に至りません。

診断の第一歩は、ホース先端を軽く持ち上げて結露水が連続的に排出されるかを確認することです。排出量が30秒で5ml未満の場合は詰まりが疑われます。国立産業技術総合研究所(産総研)の実験では、ホース内径16mmで1mの区間に1mm厚のスライムが付着すると流量係数が30%低下し、満水状態になるまでの時間が約3倍に延長されると報告されています。この状態が続くと、水柱が常にホース途中に残り、負圧が一過性でも発生すれば音が再発します。

次に確認すべきは排水経路の曲率です。90度エルボが連続する場合、曲率損失係数が直線配管の約2.2倍に達します(日本機械学会 流体ハンドブック)。曲率損失が大きいほど流水エネルギーが奪われ、水はホース壁面に留まりやすくなるため、窓を開けても気圧差が軽減しきれない場合は依然として逆流音が残ります。

さらに、ホース出口が外壁面より高い位置に固定されていると、排水が重力で十分に流下せずポケットを形成します。JIS A 4706(住宅用換気部品)では「出口は必ず床面より100mm以上低い位置に設置」と規定されていますが、バルコニー床の排水勾配を優先させる現場では、この基準を満たさないケースも存在します。

手元に水柱計(U字管マノメータ)がない場合、簡易確認としてホースに透明チューブを接続し、ホース出口を1m持ち上げてみてください。水が逆流してホースに戻るようなら、窓開放による静圧低減より内部抵抗の影響が大きいと判断できます。

最後に、ホース内部のバクテリア増殖も見逃せません。結露水には皮脂やカビ胞子が含まれるため、約30℃・湿度70%の夏季環境下では細菌数が48時間で100倍に増える実験結果があります(厚生労働省 住宅衛生白書 2023年版)。バイオフィルムが弁体やホース壁に付着すると、気泡の滑脱が妨げられ断続音が大きくなります。したがって、窓開放後も治らない場合は物理清掃+ホース再勾配を同時に実施しない限り、改善しないケースが多いといえます。

ポコポコ音は窓を開けると治る?

一方、窓を数センチ開けるだけでポコポコ音が即座に止まる例も報告されています。これは静圧差要因が支配的で、ホース内に大きな滞留水がないことを示唆します。神戸大学建築学科の室内気圧モデルによると、木造2階建て住宅で窓面積0.5m2を開放した場合、室内静圧は平均−3Paから+1Paへ反転し、逆流を完全に停止したと計算されています(参照:神戸大学 建築気流研究)。

この現象を定量化するため、以下の静圧–音圧対応表を参考にすると便利です。

| 室内静圧差(Pa) | ドレンホース空気流速(m/s) | ポコポコ音圧レベル(dB) |

|---|---|---|

| +2 | <0.1 | <20(無音相当) |

| 0 | 0.2 | 22 |

| -5 | 0.6 | 28 |

| -10 | 1.2 | 34 |

| -15 | 1.8 | 40以上 |

窓開放で静圧差が−5Paから0Pa近傍へ改善すれば、ホース内空気流速が0.6m/sから0.2m/sに低下し、音圧レベルは約6dB減衰する計算になります。この差は人間の聴感上、半減に相当します。ただし、防犯リスク・虫害リスク・冷房効率低下というデメリットが無視できません。気象庁の統計では7月夜間の平均外気温が25℃前後で推移する都市部もあり、窓開放は室温上昇と湿度上昇を招きやすく、結果的に冷房エネルギー消費が18%増加した試算も存在します(省エネルギーセンター 2024年報告)。

そこで、窓を開ける代替策として給気口の開放や24時間換気の弱運転が推奨されます。JIS A 4706-2では「給気口開度25%で室内静圧差を5Pa以内に抑制」と定めており、実測でも給気口を開けたうえで窓を閉じるとポコポコ音が再発しなかった事例が多く報告されています。

窓開放で治る場合は「静圧差>水溜まり」の構図が明確なため、逆止弁+給気計画の最適化で恒久対策が可能です。

エアコンのポコポコ音は24時間換気が原因?

24時間換気システムが原因かどうかを判断するには、換気方式と風量設定を把握する必要があります。日本では第一種(給排気機械式)と第三種(排気機械式)が主流で、日本建築センターの統計によると、戸建て住宅の約68%が第三種方式を採用しています。第三種方式では排気ファンが室内空気を外部に連続的に排出するため、室内が負圧側に偏りやすく、ポコポコ音の発生率が第一種の約1.6倍に上ることが示されています。

厚生労働省「住宅換気実態調査2023」では、第三種換気を強モードで運転する夏季夜間に、室内静圧が−8Paを超えた住戸が23%存在すると報告。そのうち75%がドレンホース逆流音を経験しています。さらに、第一種方式でも熱交換素子の目詰まりが起こると送風側圧力が低下し、排気量がわずかに上回って室内が負圧化、結果として逆流音が発生したケースが確認されています。

対策としては、メーカーが公表する風量–静圧曲線を参照しながら中〜弱モードへ切り替える方法が効果的です。ダイキン「ベンティエール」シリーズでは風量を60%に落とすと、室内−外気圧差が平均−3Paに収まり、逆流音が消失した試験データを公開しています(参照:ダイキン製品技術資料)。

換気量を下げられない場合は、給気フィルターの圧損低減が鍵となります。国交省の資料によれば、フィルター目詰まりで給気圧損が50Pa増えると排気主体の第三種方式では室内静圧が−10Pa近くまで悪化するシミュレーション結果が得られています。定期的なフィルター交換や、HEPA相当フィルターから中性能フィルターへ変更することで差圧を4Pa程度緩和できる例も確認されています。

24時間換気はシックハウス対策として法律で義務付けられているため、完全停止は推奨されません。音対策と衛生確保の両立には、風量バランスの調整と給気経路の確保が不可欠です。

以上の検証から、ポコポコ音が換気設備の設定とホース排水系のどちらに起因するかを把握することで、効果的な対処方針を立てられます。次パートでは、具体的な解決策として100均グッズの実力評価と、隣室まで響く場合の音響対策を詳細に解説します。

エアコンのポコポコ音の窓を開ける以外の解決策

- ポコポコ音解消を100均グッズ検証

- ポコポコ音が隣の部屋へ響く訳

- ポコポコ音は100均で防げますか?

- 業者に依頼する際の注意点

- エアコンのポコポコ音解消のために窓を開けたくない人の総括

ポコポコ音解消を100均グッズ検証

100円ショップで手軽に購入できる防虫キャップや簡易逆止弁は、コストを抑えたい利用者に人気です。実際の効果を把握するため、一般社団法人住宅設備試験センターが2024年に実施した圧力損失・耐候性・密閉性の比較試験では、100均キャップ4製品と専用逆止弁3製品を同一環境下で評価しました。結果は以下の通りです。

| 評価項目 | 100均防虫キャップ平均 | 専用逆止弁平均 | 判定 |

|---|---|---|---|

| 初期漏気量※1 | 0.8 L/min | 0.1 L/min | 逆止弁優位 |

| 開弁圧力 | -0.2 kPa | -0.35 kPa | 逆止弁優位 |

| 閉弁圧力 | +0.05 kPa | +0.30 kPa | 逆止弁優位 |

| 促進耐候試験後漏気量※2 | 2.1 L/min | 0.3 L/min | 逆止弁優位 |

| 想定寿命 | 6 か月 | 2 年以上 | 逆止弁優位 |

※1 負圧−10 Pa時に弁体を通過する空気量 ※2 UV72 時間+80 ℃80 %RH48 時間後

試験から分かる通り、防虫キャップは虫侵入阻止が主目的で、静圧差による逆流音の抑制には十分なシール性を備えていません。開弁圧力が低いため、室内静圧が−5Paを超える状況下ではキャップ弁体が開き、ポコポコ音が再発する傾向が顕著でした。また、塩化ビニル樹脂を主体とする製品は紫外線で可塑剤が抜け、3か月後には硬化が進み閉弁性が急激に低下する点も指摘されています。

一方、専用逆止弁はシリコンディスクやPTFEフィルムなど長期耐候材を採用し、閉弁圧力0.3〜0.4 kPaの範囲で安定。促進耐候後も漏気量が0.3 L/minに収まり、1年間の実環境試験で音圧低減率93 %を維持しています。コスト差は最大20倍ですが、静音効果と交換サイクルを加味するとライフサイクルコストで専用品が約1.6倍優位という試算が出ています(省エネセンター LCC分析 2024)。

100均グッズは短期的な「お試し対策」と割り切り、静圧差が小さい木造住宅や集合住宅の低階層で限定活用するのが現実的です。負圧が大きい高気密マンションや上層階では、逆止弁方式でなければ長期抑止は難しいと評価されています。

ポコポコ音が隣の部屋へ響く訳

集合住宅で隣室や上下階にまでポコポコ音が伝わる背景には、配管・構造・音響の3要因が重なります。建築音響学会の2023年実測調査では、D-50相当の戸境壁でもドレンホース孔径20 mmの隙間から30 dBの気泡音が通過し、隣室で25 dBを計測した事例が報告されました。これは壁体遮音性能が隙間伝搬で10 dB以上失われた計算になります。

まず配管共鳴ですが、長さ2〜3 mで閉端条件をもつホース内は約50〜80 Hzの一次共振周波数を有します。JIS A 1416の室内低周波測定法によると、この周波数帯は壁・床の透過損失が小さく、人体の聴感感度も高いため、不快度が上がりやすいことが知られています。

次に固体伝搬です。ホースが壁貫通部や室外機ブラケットに直接触れると、気泡破裂による微振動が構造体へ伝達され、結果として隣室の軽量鉄骨下地や石膏ボードに音が再放射されます。国立大学法人北海道大学のレーザー振動解析では、ホース支持金具に防振ゴムシート(動的剛性2×105 N/m)を介在させると、隣室音圧が6 dB減衰する効果が確認されました。

さらに、空気伝搬の観点では、ドレンホース出口の“吹き放し”形状が音源を外部に放射し、外壁面で反射した音が開口部や外壁スリットから隣室に侵入するケースもあります。特にバルコニーで室外機が隣接する二住戸は、ホース出口と窓の位置関係により音が集中しやすいと指摘されています。

音響対策としては、①壁貫通部のグラスウール充填+気密シーリング、②ホース支持に防振ゴムを追加、③出口を地面方向に90°曲げて反射音を低減、④ホース全体を保温材で巻き音放射を減衰、の四策が推奨されています。

ポコポコ音は100均で防げますか?

結論を先に述べると、100均アイテムでポコポコ音を完全に防げるケースは限定的です。徳島県消費者協会が2023年に行ったモニター試験(木造戸建10軒、RCマンション10軒)では、100均防虫キャップ装着で「静音化を実感した」と回答した世帯は木造で70%、RCで20%に留まりました。木造戸建はそもそも気密が低く、室内静圧が−3 Pa程度で頭打ちになる一方、RC高気密住戸では−10 Paを下回るため、キャップの閉弁性能を超えてしまうと分析されています。

一方で、100均キャップに追加DIY加工を施す事例も増えています。代表的なのが、キャップ内側に直径10 mmのシリコン板を接着し、簡易逆止弁として機能させる方法です。試験では原形キャップと比べ閉弁圧力が約0.15 kPa向上し、負圧−6 Paまでは漏気量が0.3 L/min以下に抑えられました。ただし、接着強度が落ちると弁体が外れ排水不良を招くリスクがあり、長期性能は不明とされています。

100均グッズは安価で導入しやすい反面、保証が得られない点や、DIY加工による漏水・破損が生じた際に自己責任となる点を理解しておく必要があります。高層マンションや賃貸では、防災・管理規約の観点から改造が禁止されている場合があるため、事前確認は必須です。

業者に依頼する際の注意点

DIY対策で効果が限定的な場合、専門業者への依頼が現実的です。日本エアコンクリーニング協会の料金調査(2025年版)によると、都市部の標準相場は以下の通りです。

| サービス内容 | 平均価格(税込) | 作業時間 | 保証 |

|---|---|---|---|

| 室内機分解洗浄 | 14,000円 | 90〜120分 | 1年 |

| 室外機+ドレンホース洗浄 | 6,000円 | 30分 | 6か月 |

| 逆止弁新設(部材込) | 5,500円 | 20分 | 1年 |

| ホース再配管・勾配修正 | 12,000円 | 60分 | 2年 |

依頼時のチェックポイントは以下の三点です。

- 資格と保険:冷媒回収技術者・電気工事士資格の有無、賠償責任保険加入状況

- 部材適合:ホース径・閉弁圧力・耐候性を満たす純正または同等品を使用するか

- 保証範囲:漏水・水漏れ損害の補償上限額、再訪問費用の有無

特に集合住宅では管理会社と連携した上で作業計画書を提出するよう求められる例もあります。国交省「集合住宅管理適正化指針」では、住戸内部設備の改造は事前承認を取り、作業後に写真付き報告書を残すことを推奨しています。トラブル防止のため、見積書段階で「作業前後写真」「保証書」「適合部材記載」の3点提出を求めると安心です。

見積書の総額だけでなく、内訳で「移動費・養生費・廃材処分費」が重複計上されていないか確認しておきましょう。項目が細分化されている業者ほど透明性が高い傾向にあります。

エアコンのポコポコ音解消のために窓を開けたくない人の総括

- 室内負圧とホース水溜まりが主因

- 逆止弁は閉弁圧力と勾配が重要

- 100均キャップは気密性能が低い

- 給気口開放と換気弱運転で静圧緩和

- ホース詰まりは水圧テストで診断

- 防振ゴムとシーリングで隣室伝播を抑制

- 第三種換気は負圧強化につながる

- フィルター汚れで給気不足が起こる

- DIYは自己責任と保証無効に留意

- 業者選定は資格・保険・保証で比較

- LCCで見ると専用逆止弁が経済的

- 賃貸は管理会社の承認が必須

- 完璧を求めるなら勾配修正が最終手段

- 静音化と省エネは両立可能

- 早期対策で睡眠と健康を守る