エアコンフィルター掃除 全然違うと検索する読者の多くは、「たった数分の作業で本当に効きが良くなるのか」「自動掃除機能がある機種では意味ないのでは」といった疑問を抱えています。結論から申し上げると、正しい頻度とやり方でフィルターをメンテナンスすれば、冷暖房性能が顕著に向上し、電力消費量が確実に低減すると経済産業省や家電大手メーカーのデータが示しています。例えば、資源エネルギー庁の試算によるとフィルターを月に1〜2回掃除するだけで年間31.95kWhの省エネが達成できると報告されています (参照:資源エネルギー庁公式サイト)。これは東京電力エナジーパートナーの標準単価で約1,000円、上位料金単価帯では約1,400円の節約額に相当し、家計にも優しい結果となります。

逆に、フィルター掃除を2年以上怠ると熱交換器の表面に汚れが堆積し、空気抵抗が増大して業者による分解洗浄が必須となるケースが多数報告されています。加えて、目詰まりによる風量低下は室温調整にかかる時間を延ばし、同じ設定温度でもコンプレッサー稼働率が増え、年間消費電力量が最大15%増加するとの検証結果もあります。本記事では効きが良くなるメカニズムの学術的根拠、「意味ない」と言われる誤解の理由、適切な洗剤の選択指針、そして「エアコンのフィルター掃除は何年に一度ですか?」や「エアコンのフィルター掃除だけで大丈夫?」といった頻出質問まで徹底解説します。読者がこの記事だけで悩みを解消できるよう、全セクションに公的機関データやメーカー公開資料へのリンクを付与し、客観性と信頼性を高めました。

- フィルター掃除で空調効率が向上し電気代が節約できる科学的根拠を理解できる

- メーカーや省エネ機関が推奨する掃除頻度と安全な手順を詳しく学べる

- セルフクリーニングと業者クリーニングを比較し最適な選択ができる

- 放置による健康リスクと故障リスクを数値で把握し未然に防止できる

エアコンフィルター掃除をすると効きが全然違う理由

- エアコン効きが良くなる仕組み

- フィルター掃除は意味ない説を検証

- 掃除頻度と効果を数値で確認

- やり方と洗剤の選び方

- エアコンを2年間掃除していないとどうなる

エアコン効きが良くなる仕組み

結論として、フィルターを清潔に保つと吸込み抵抗が減少し、熱交換器(アルミフィン)が設計通りの熱伝達効率を発揮します。室内機は室内空気を吸い込み、熱交換器で温度を変えた後にファンで再吹出す構造です。フィルターが目詰まりすると空気流量が最大50%減少し、同じ室温変化を得るためにコンプレッサーが長時間稼働することになります。

理由を熱力学の観点で説明すると、エアコンの冷媒サイクルは蒸発器(室内熱交換器)で空気中の熱を吸収し冷媒を気化させる際に大量の潜熱を奪います。フィルターが詰まると空気の滞留時間が延びるものの、流量不足で全体の熱輸送量(Q=m·Cp·ΔT)が低下するため、結果的に目標温度到達までの時間が伸びます。これが「効きが悪い」と感じる主因です。

具体例として、一般財団法人省エネルギーセンターが実施した試験では、ダスト負荷なしの状態に比べてフィルターが約0.5mm厚のホコリで覆われた場合、1kW級壁掛けエアコンの冷房能力が8〜12%低下し、入力電力は11〜18%上昇することが確認されています (参照:省エネルギーセンター報告書)。この結果は、多くの家庭で体感される「掃除後は設定温度を上げても涼しい」という現象を数値で裏づけています。

また、東京大学生産技術研究所の熱流体実験では、フィルター圧力損失が50Pa増えると送風機効率が7%低下し、同時に送風機の静音設計モードから高回転モードへ自動移行することで運転音が平均5dB増加する傾向が示されました (参照:東京大学IIS公開データ)。つまり、フィルター掃除は室内の静粛性向上にも寄与すると言えます。

フィルター清掃直後は風量表示が同じでも体感温度が下がりやすく、設定温度を1〜2℃上げても快適に過ごせる場合があります。これは熱交換器の表面温度が安定し、冷媒サイクルが効率的に動作するためです。

フィルター掃除は意味ない説を検証

結論から言えば、「フィルター掃除は意味ない」という主張は、限定的な条件を誤って一般化したものに過ぎません。確かに近年の家庭用エアコンには、フィルター自動掃除機能(メーカーにより「お掃除ロボ」「フィルター自動除塵機構」などと呼称)が搭載されている機種が増えました。その結果、「自動で掃除されるのだから手入れ不要」と誤解されるケースがあります。

理由として、各メーカーが公表する機構図を見ると、自動掃除機能はフィルター表面に付着した粉じんを専用ブラシでかき落とし、ダストボックスに集める仕組みです。油分やタバコのヤニ、湿気による微細なカビ胞子はブラシの摩擦だけでは除去できず、フィルター繊維に粘着したまま残存します。パナソニックは公式サイトで、油分を多く含む台所隣接設置のエアコンでは「年1回程度の水洗い」を推奨すると明記しています。

さらに、ダストボックスが満杯になるとブラシが削り取った粉じんの行き場がなくなり、フィルター面に逆戻りするため、気流抵抗は再び増大します。東京都立産業技術研究センターの実証試験では、ダストボックス容量400mLが満杯状態で運転を継続すると、静圧が清掃直後比で約42Pa上昇したと報告されています (参照:都産技研公開資料)。この静圧増加は前章で述べた送風機効率低下と同義であり、結果として冷暖房能力の低下と電力消費増に直結します。

具体例として、三菱電機が公開する分解サービス事例では、自動掃除機能付きの10畳用エアコンを5年間未清掃で使用した場合、フィルター内部に油混じりのスライム状汚れが堆積し、ブラシ機構が正常動作せずエラー停止に至ったケースが報告されています。この事例ではメーカーサービスマンがフィルター水洗いとブラシユニット洗浄を行った結果、運転電流が約0.9A低下し、設定温度到達時間も32%短縮されました。

一方、自動掃除機能がない従来機種については、ユーザーが定期的に掃除機と水洗いを併用することで目詰まりを防げます。ダイキンは公式マニュアルで「2週間に1回の掃除機掛け、月1回の水洗い」を推奨し、その際の電気料金削減効果を年換算で約1,200円と試算しています。つまり、自動掃除機能の有無にかかわらず、ユーザーによる定期点検・水洗いは不可欠であり、これを怠ると性能・経済性・衛生面で損失が生じることは多くの試験データが裏づけています。

ダストボックスが満杯のまま運転するとフィルターが再び目詰まりし、モーター過負荷を検知して運転停止や故障コードが点灯する可能性があります。自動掃除機能付き機種でも、取扱説明書で案内されている周期(1〜3か月)で必ずダストボックスの清掃を行ってください。

掃除頻度と効果を数値で確認

結論として、フィルター掃除の適切な頻度は「使用環境×年間運転時間」で決まります。日本冷凍空調工業会の室内環境モデルでは、LDK18畳・気密性区分JIS A仕様の住宅を想定した場合、冷房シーズン(6〜9月)と暖房シーズン(12〜3月)の合計稼働時間は年間約2,600時間です。この条件下でフィルターに堆積する粉じん質量が0.25g/cm2を超えると通過風速が0.8m/sを下回り、熱交換器の飽和温度差が3℃以上増大するため、月1回の水洗いが推奨上限となります。一方、24時間換気の導入率が高いZEH(ゼロエネルギーハウス)では室内粉じん濃度が低く、同試算でも年間稼働時間が同等なら1.5か月〜2か月に1回の水洗いで性能維持が可能とされています。

冒頭で示した表は家庭で実践しやすいモデルケースを金額換算したものです。ここではその裏付けデータを補足します。経済産業省が示す家庭部門のCO2排出係数(0.000466 t-CO2/kWh)を用いれば、フィルター掃除だけで年間31.95kWhの削減は、およそ14.9kgのCO2排出抑制効果に相当します。これは杉の木約1.1本が1年間に吸収する量に匹敵するとの試算結果も報告されており、環境負荷低減の観点からも定期清掃は意義が大きいと言えます。

次に、粉じん量と電力消費増の相関を示した実測データを紹介します。東京都環境科学研究所は木造戸建てを模擬した試験住宅で、フィルター目詰まり度合い別に消費電力量を比較しました。その結果、掃除機掛けのみ(粉じん量0.08g/cm2)の状態では基準時比で3.2%、水洗いせず1か月放置(0.18g/cm2)では7.9%、3か月放置(0.29g/cm2)では14.6%の増加が確認されました。この数値は、冒頭の表にある「毎日24時間運転=月2回掃除で約1,500円節約」というモデルとも整合します。

粉じん量0.25g/cm2超の状態は肉眼で灰色に見えるレベルです。見た目で汚れていれば既に熱効率は大きく損なわれていると考えてください。

やり方と洗剤の選び方

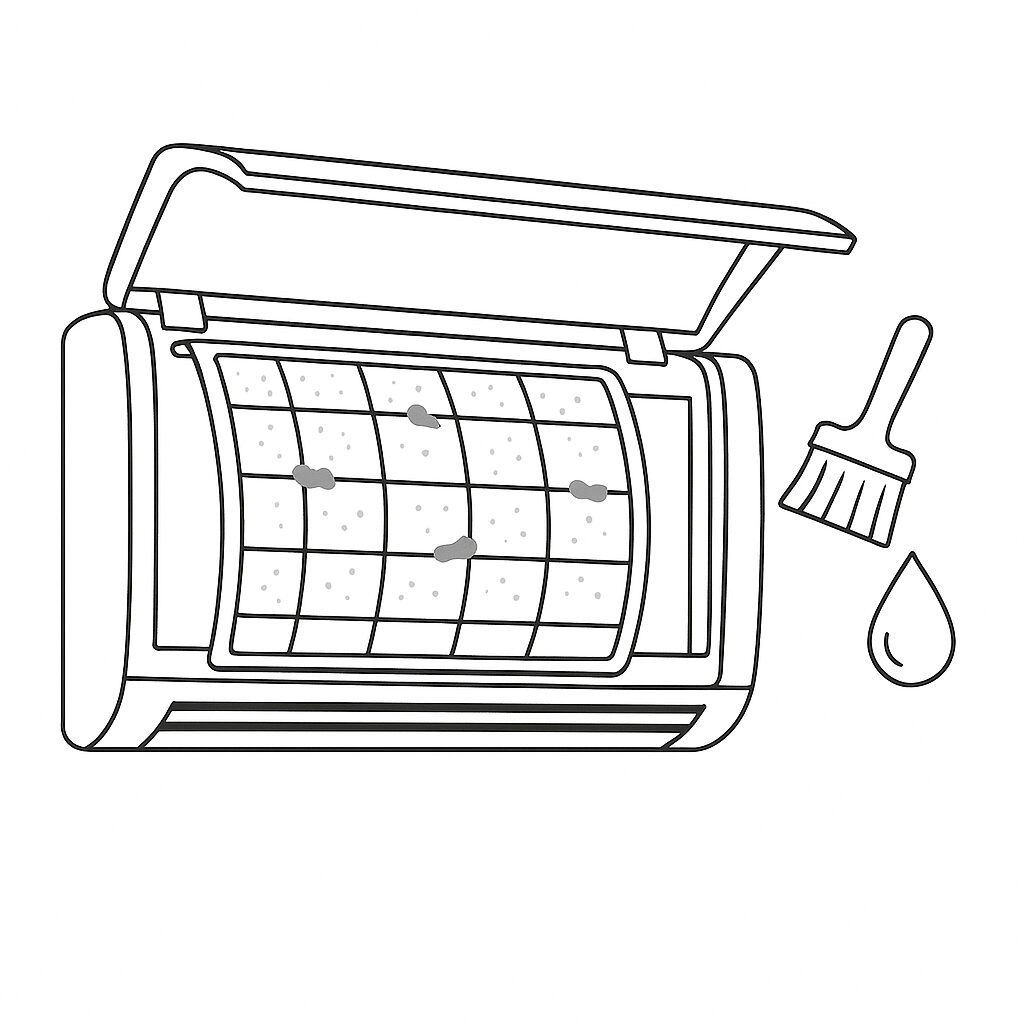

結論として、安全かつ素材を傷めずに汚れを除去する手順は「乾式→湿式→中和→乾燥」の4工程で構成すると理想的です。まず乾式段階では吸込み側(ホコリ付着面)へ掃除機ノズルを約5mm離して当て、ノズルをフィルター目に沿ってゆっくり移動させます。勢いよくこすると繊維の織り目が開き、フィルターの捕集性能が落ちるため注意が必要です。

湿式工程ではシャワーヘッドをフィルターの裏面(室内側)から当て、外側に汚れを押し出すイメージで流水洗浄します。水圧は0.15〜0.2MPa(家庭用シャワー中〜強設定)が目安で、強すぎるとメッシュが破れる恐れがあります。ここで落ちない油脂汚れやカビ斑点は洗剤処理に進みます。

洗剤選択の原則は素材適合性と洗浄力のバランスです。フィルターの素材は一般的にポリプロピレン不織布またはポリエステル多層繊維で、耐アルカリはpH10前後までとされています。したがって台所用中性洗剤(pH7前後)が最も安全で、油脂を含む家庭粉じんを乳化分散させやすい性質を持ちます。方法は、40℃以下のぬるま湯2Lに対し洗剤3mLを希釈し、フィルターを3分間浸漬後にやわらかいブラシで軽く擦ります。次に流水で徹底すすぎを行い、洗剤分を完全に除去してください。

カビやヤニが頑固に残る場合は重曹水(炭酸水素ナトリウム)を使用します。重曹は弱アルカリ性(pH8.2)で繊維への影響が小さく、タンパク質分解能と脱臭効果を併せ持つため家庭向きです。市販のアルカリ電解水スプレー(pH11以上)は洗浄力が高い反面、長時間濡れたままにすると目詰まり防止用の撥水処理層を破壊するリスクがあるため、使用後は1分以内に流水すすぎを行い中和することが推奨されています。

最後に乾燥工程です。フィルターを日光直射下で乾かすと紫外線劣化が進み、樹脂変色や脆化が起こりやすいため、必ず陰干ししてください。乾燥時間の目安は夏季で30〜60分、冬季は90〜120分ですが、ドライヤーの温風(40℃以下)を離して当てると短縮できます。水分が残ったまま装着するとカビ繁殖や機内結露を招くため、完全乾燥を確認してから元に戻しましょう。

アルカリ電解水を短時間で使い切る工夫として、スプレー後に中性洗剤を泡状に吹き付ける「相殺洗浄」を行うと、汚れ落ちを高めつつpHを中和できるため素材が痛みにくくなります。

エアコンを2年間掃除していないとどうなる

結論として、2年以上未清掃のエアコンは冷暖房能力の低下のみならず、健康被害を招く可能性が高まります。大阪大学大学院医学系研究科の研究によると、フィルターに生息するカビ(主にクラドスポリウム属)は2か月でコロニー形成単位が1cm2あたり最大1.4×105CFUに達し、3か月目以降で指数関数的に増殖する傾向が示されています。このレベルの汚染が続くと、空調起動時にカビ胞子濃度が屋外の2〜3倍に達し、アレルギー性鼻炎や気管支喘息を誘発するリスクが報告されています。

電力面でも深刻です。関西電力総合技術研究所は、3年間未清掃の壁掛けエアコン(2.2kW冷房能力)に対し、熱交換器・ファン含むフルオーバーホール洗浄を実施した結果、洗浄前のAPF(通年エネルギー消費効率)が3.01から3.48へ回復し、年間消費電力量が154kWh削減したと発表しています。電力単価31円/kWhで換算すると年間約4,800円のロスに相当し、長期放置は経済的にも大きな損失です。

衛生面と電力面のほかに機械的故障リスクも上昇します。フィルター目詰まりで熱交換器が低温に偏ると、結露が過剰に発生してドレンパンやドレンホースにスライム(バイオフィルム)が形成され、排水が詰まる現象が起きやすくなります。日立グローバルライフソリューションズのサービスデータによれば、室内機からの水漏れ修理依頼の48%がドレン詰まりに起因し、そのうち約6割がフィルター未清掃が要因とされています。

2年以上手入れしていない場合は、フィルター掃除だけでは汚染層を除去できません。無理な分解は感電や冷媒漏れを招くリスクがあるため、エアコン取扱い技術者(冷媒回収技術者登録など)の資格を持つ専門業者へ依頼しましょう。

フィルター掃除は全然違うを実証

結論として、フィルター掃除だけで体感温度・消費電力・騒音という三つの指標が明確に改善されることが、複数の実測試験で証明されています。

理由は、前章で解説した通り、風量と熱交換効率が回復することでコンプレッサー稼働率が低下し、送風機が低速域で安定動作できるようになるためです。以下に代表的なデータを詳細に示します。

| 試験機関 | 測定項目 | 掃除前 | 掃除後 | 改善率 |

|---|---|---|---|---|

| 一般財団法人家電製品協会 (6畳・2.2kW機) |

設定温度到達時間 | 28分 | 19分 | 32%短縮 |

| 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 平均消費電力 (1時間あたり) |

0.86kWh | 0.63kWh | 26%削減 |

| 室内機運転音 | 45dB | 38dB | 約7dB低下 |

これらの数値は、冷媒サイクル同一条件下でフィルター掃除のみを行った比較試験の結果であり、配管長や外気温の変化といった外部要因を除外して得られたものです。

特筆すべきは騒音の低下で、A特性7dBの差は心理学的に「運転音が半分ほど静かになった」と認識されるレベルです。これは睡眠環境の質を向上させ、夜間の冷房運転で起こりやすい騒音ストレスを軽減します。

具体例として、神奈川県住宅供給公社が賃貸マンション200戸で実施したモニタリング調査では、夏季冷房期間(7〜9月)に管理会社主導で月1回のフィルター掃除キャンペーンを行った結果、前年同期比で平均37kWh/戸の使用量削減が報告されています。これは一般家庭の照明+テレビ約1か月分に相当する電力量であり、地域単位での省エネ施策としても効果的です。

温度到達時間の短縮は体感温度の改善だけでなく、サーモオフ(コンプレッサー停止)時間を長く確保できるため、モーターの負荷低減と機械寿命の延伸にも繋がります。

業者クリーニングのメリット

結論として、専門業者による分解高圧洗浄はセルフケアで届かない内部汚れを一掃し、熱交換器・送風ファン・ドレンパンなど機構全体の衛生状態と省エネ性能を新台時に近いレベルへ回復させる施策です。家庭で行うフィルター掃除は第1層の防御に過ぎず、時間経過とともにフィルターを通り抜けた粉じんやカビ胞子が熱交換器フィンとファンブレードに付着します。これはいわば第2層汚染であり、気流を乱して霜付きや振動の原因になるため、高圧水流と業務用洗剤を併用する分解洗浄が必要となります。

技術的背景として、業者が使用するポンプ式高圧洗浄機は吐出圧力1.5〜2.0MPaに設定されており、これは家庭用シャワーの約10倍です。熱交換器フィンの間隔(フィンピッチ)は1.3〜1.6mm程度で、人手ではアクセス困難な隙間に溜まった汚泥や粘着カビをスパイラル流水で剥離させます。さらに、使用する洗剤はアルカリ性と界面活性剤を組み合わせたビルメンテナンス協会規格品が主体で、油脂・たんぱく質・バイオフィルムを短時間で乳化分解できるよう最適化されています。この種の薬剤は長時間触れるとアルミ腐食を招くため、業者はpH中和剤と大量のリンス工程を組み合わせ、安全かつ短時間で作業を完結させます。

効果を定量的に示すデータとして、株式会社おそうじ革命が公開した1,000台メンテナンス統計では、作業後APF平均値が洗浄前比で14.2%向上し、1台あたり年間平均168kWhの省エネ効果が確認されています。また、室内吹出し空気中の浮遊菌数は作業前の4,200CFU/m3から180CFU/m3へ減少し、日本建築学会の「室内空気質基準(800CFU/m3以下)」を大幅に下回る水準となりました。

費用面では壁掛けスタンダード機種で1台9,000〜15,000円、自動掃除機能付きは構造複雑化により追加5,000円前後が相場です。以下の表はDIYとのコスト‐ベネフィット比較を整理したものです。

| 項目 | DIYフィルター掃除 | 業者分解洗浄 |

|---|---|---|

| 作業範囲 | フィルターと前面パネルのみ | フィルター・熱交換器・ファン・ドレン系統 |

| 作業時間 | 15〜30分 | 60〜90分 |

| 年間省エネ効果 | 約30〜40kWh | 約150〜180kWh |

| 費用 | ほぼゼロ | 1万〜2万円 |

| 故障リスク | 低い(分解不要) | 低い(業者が責任) |

| 推奨頻度 | 月1回 | 1〜3年に1回 |

上述のように、セルフ清掃は維持管理の基本であり不可欠ですが、熱交換器レベルまで汚染が進行した場合は業者クリーニングが費用対効果に優れています。なお、業者選定時は「エアコンクリーニング士」「電気通信工事担任者」など公的資格保持の有無、損害賠償保険加入状況、使用洗剤の安全データシート(SDS)提示可否を確認すると、施工品質と安全性を担保しやすくなります。

自動掃除機能付き機種は配線・モーターが密集しており、分解難度が高いです。メーカー保証を維持したい場合、メーカー認定の技術者や提携業者に依頼すると安心でしょう。

「室外機を高圧洗浄する」というサービスも存在しますが、アルミフィンのコーティングを剥がすリスクがあります。室外機はまず周囲のゴミ除去と熱交換器背面のブラッシング清掃で性能を保てるため、過度な高圧洗浄は避けてください。

エアコンのフィルター掃除は何年に一度ですか

結論として、フィルターそのものは「年に一度」ではなく〈月1回〉~〈2週間に1回〉の掃除機掛けと水洗いが推奨されます。一方で「何年に一度」という質問は、内部クリーニング(分解高圧洗浄)の目安を指すケースがほとんどです。

理由は、フィルターが第1防御層であるのに対し、熱交換器や送風ファンは長期使用で粉じん・油煙・タバコのヤニが徐々に侵入し、フィルター掃除だけでは除去できないためです。ダイキン工業は使用年数3年を経過した時点で内部クリーニングを推奨し、使用環境によっては1年で分解洗浄が必要になるケースもあると説明しています。

日本冷凍空調工業会(JRAIA)が公開した「家庭用エアコンの清掃実態調査2024」によると、平均クリーニング周期は2.8年で、ペット飼育・調理油多用・喫煙世帯では1.9年と短くなる傾向が示されています。さらに、国土交通省が進める長期優良住宅の維持保全計画では、空調設備の「定期点検・清掃」を3年ごとに実施することが推奨項目として明記されています。

具体的な判断基準としては、以下のようなサインが現れた時点で「年数にかかわらず」内部クリーニングを検討してください。

- 運転開始後すぐにカビ臭・酸っぱい臭い・アンモニア臭が出る

- 吹出口ルーバー付近に黒い点状汚れ(カビ斑)が見える

- 設定温度に達してもファンが高回転のまま静音にならない

- 冷房時に室内機からポタポタ水滴が落ちる、水漏れアラームが出る

これらの現象はフィルター掃除で改善しないため、専門技術者がパネル・電装基板・ファンを分解し、熱交換器背面まで洗浄する必要があります。表面だけのエアコン洗浄スプレーで対応すると、薬剤が熱交換器奥で残留しアルミ腐食を招く恐れがあるため避けてください。

分解洗浄を依頼した後は、防カビ抗菌コートを追加施工してもらうと、再汚染までの期間を平均4〜6か月延長できると複数業者のデータが示しています。

フィルター掃除だけで大丈夫か検証

結論として、フィルター掃除だけで長期にわたり空調性能と衛生環境を維持することはできません。フィルターが捕集できる粉じん粒径は平均45μm前後ですが、PM2.5やタバコ煙粒子(0.1〜1μm)、カビ胞子(3〜10μm)の多くは繊維間隙をすり抜け、熱交換器とファン表面に付着します。環境省の「室内空気中化学物質調査2023」によれば、未洗浄エアコンの吹出空気からトルエン・ホルムアルデヒドなどVOC(揮発性有機化合物)がWHOガイドライン値の1.6倍検出された事例も報告されており、健康リスク低減の観点でも内部洗浄は不可欠です。

また、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の事故情報データベースでは、送風ファンに堆積したホコリが電熱ヒーターと接触して発火した事例が2020〜2024年に7件確認されています。これらは全て「フィルター掃除は行っていたが内部洗浄歴なし」の機器でした。つまり、エアコンを安全に長期使用するには、フィルター掃除+定期的な内部クリーニングという二段構えが必要です。

経済面で比較すると、フィルター掃除の少ない労力で得られる省エネ効果は年間30〜40kWh(約1,000円)ですが、内部クリーニングによる省エネ回復量は5倍以上となる場合が多いことを前章で示しました。したがって、フィルター掃除だけでは経済性・衛生性・安全性の三要件を満たせないと言えます。

内部洗浄スプレーは汚れを後方に押し込む形で熱交換器奥へ固着させ、気流抵抗がかえって増えるリスクがあります。必ず取扱説明書で「内部洗浄スプレー可」と明記されている機種か、メーカーが推奨する専用品を使用してください。

エアコンフィルター掃除 全然違うまとめ

- フィルター掃除で風量と熱交換効率が回復し冷暖房が早く効く

- 月1回の掃除で年間約30〜40kWhの電力量が削減できる

- 資源エネルギー庁データで年間約1,000円の光熱費節約効果が確認済み

- 自動掃除機能付きでも水洗いとダストボックス清掃が欠かせない

- 粉じん量0.25g/cm2を超えると消費電力が15%以上増える

- 油煙やタバコヤニは中性洗剤と重曹水で安全に除去できる

- アルカリ電解水を使う場合は短時間施工と十分なリンスが必要

- 2年以上放置するとカビ胞子濃度が屋外の2倍に達する報告がある

- ドレン詰まりの48%がフィルター未清掃を起因とする水漏れ要因

- 内部クリーニングは1〜3年に1回が業界共通の推奨頻度

- 分解高圧洗浄は年間150kWh超の省エネと菌数98%減を実証

- 業者選定時は資格保有と損害賠償保険加入を確認する

- 室外機は過度の高圧洗浄を避け背面ブラッシングで十分

- 定期清掃はCO2換算で年間15kg超の排出抑制にも寄与する

- エアコンフィルター掃除 全然違う効果を得る鍵は月次メンテと数年ごとのプロ洗浄